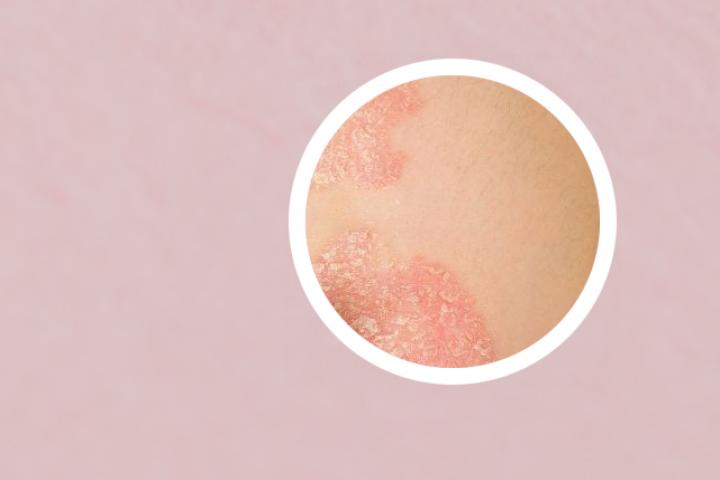

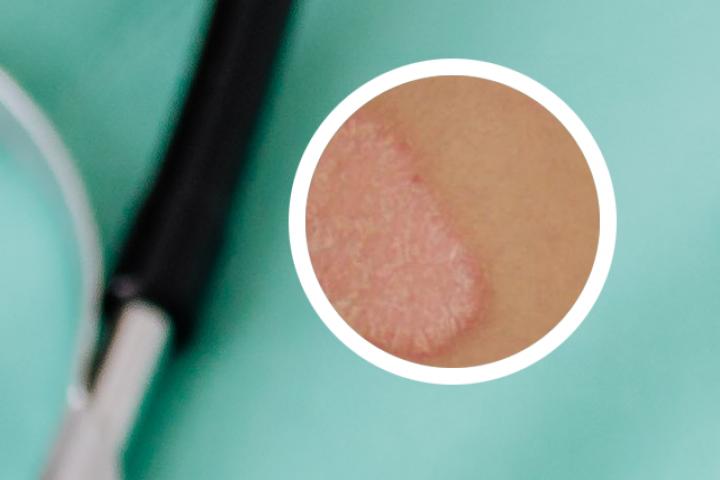

银屑病是一种常见的、慢性的、非传染性的皮肤病,其症状包括皮肤表面出现红色、鳞状的斑块,这些斑块上会有银白色的鳞屑。而“蜡滴现象”是银屑病的一种特征,本文将为您详细解读此现象。

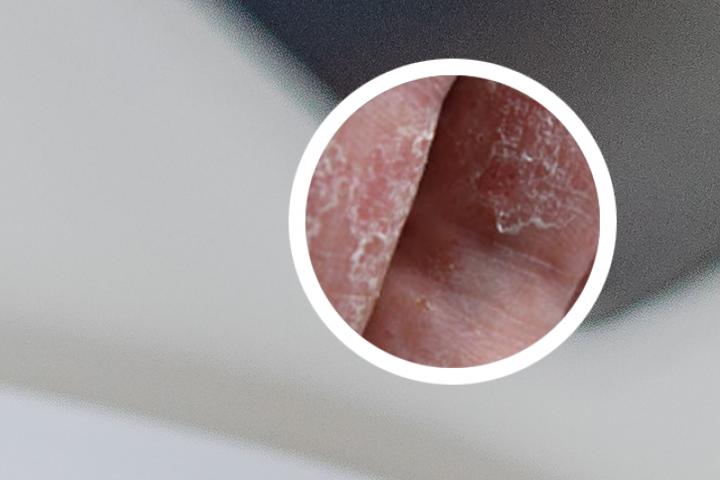

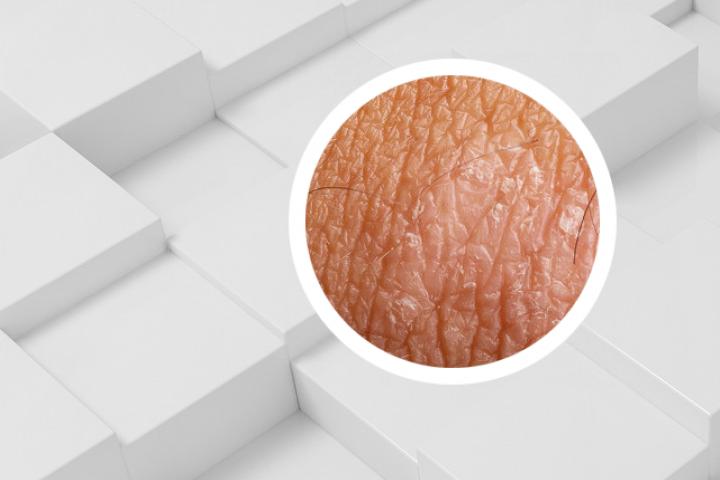

银屑病的病理变化主要在表皮和真皮层,局部存在炎性渗出物,形成由角质堆积形成的“巨乳头”,并且毛细血管扭曲增生和透明黏液沉积使皮肤内层略呈透明或淡红色。形如收缩蜡塞的结构被称为“兔唇样改变”,死角质暴露在表面的形态则被称为“蜡滴现象”。

蜡滴现象指的是银屑病皮损表面角质过度增厚,并且呈脱落倾向。当清洗银屑病皮损表面时,可以明显感受到皮肤表面脱离的感觉,几乎就像是在剥落蜡烛一样。因此,这种现象被形象地称为“蜡滴现象”。

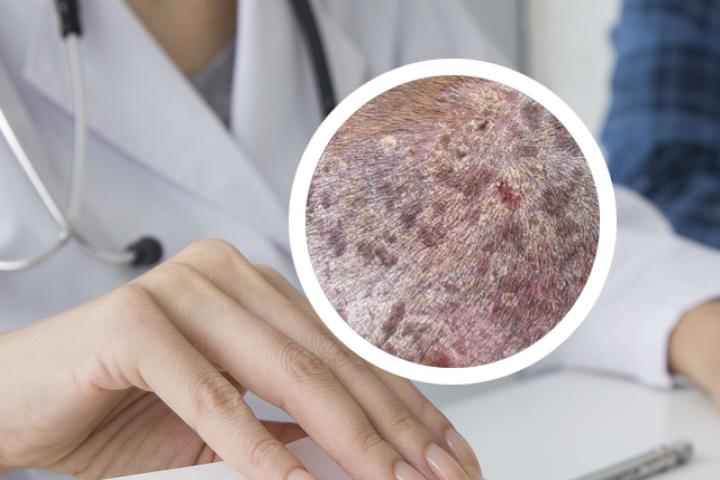

蜡滴现象是银屑病的一种典型表现,不仅可以方便地进行病情评估而且在诊疗中也起到了一定的指导作用。针对蜡滴现象,根据患者的情况,可以采用不同的治疗方法。例如在轻度病变时,经常保湿、去角质以及局部涂抹类固醇等外用药物即可;在中重度病变时,需要采用光疗、口服免疫调节药物、生物制剂甚至手术等具体方法进行治疗。

总之,蜡滴现象通常是银屑病的一种典型表现,它反映了该疾病皮肤缺少水分,皮肤干燥,同时皮肤角质也有增厚,这种现象可以进行区分临床程度,方便医生进行治疗。如果你怀疑自己出现了此种现象,建议立即到正规医院就医,寻求专业医生的诊断和治疗建议。

中原银屑病网提醒:任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,有疾病请去医院及时就医,本站不承担由此引起的法律责任。